Page 162 - L'Esercito alla macchia - Controguerriglia Italiana 1860-1943

P. 162

162 l’eserCito alla maCChia. Controguerriglia italiana 1860-1943

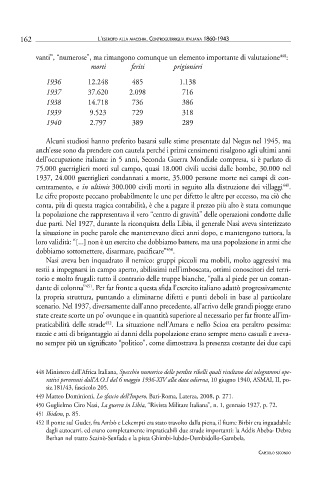

vanti”, “numerose”, ma rimangono comunque un elemento importante di valutazione :

448

morti feriti prigionieri

1936 12.248 485 1.138

1937 37.620 2.098 716

1938 14.718 736 386

1939 9.523 729 318

1940 2.797 389 289

Alcuni studiosi hanno preferito basarsi sulle stime presentate dal Negus nel 1945, ma

anch’esse sono da prendere con cautela perché i primi censimenti risalgono agli ultimi anni

dell’occupazione italiana: in 5 anni, Seconda Guerra Mondiale compresa, si è parlato di

75.000 guerriglieri morti sul campo, quasi 18.000 civili uccisi dalle bombe, 30.000 nel

1937, 24.000 guerriglieri condannati a morte, 35.000 persone morte nei campi di con-

centramento, e in ultimis 300.000 civili morti in seguito alla distruzione dei villaggi .

449

Le cifre proposte peccano probabilmente le une per difetto le altre per eccesso, ma ciò che

conta, più di questa tragica contabilità, è che a pagare il prezzo più alto è stata comunque

la popolazione che rappresentava il vero “centro di gravità” delle operazioni condotte dalle

due parti. Nel 1927, durante la riconquista della Libia, il generale Nasi aveva sintetizzato

la situazione in poche parole che mantenevano dieci anni dopo, e mantengono tuttora, la

loro validità: “[...] non è un esercito che dobbiamo battere, ma una popolazione in armi che

450

dobbiamo sottomettere, disarmare, pacificare” .

Nasi aveva ben inquadrato il nemico: gruppi piccoli ma mobili, molto aggressivi ma

restii a impegnarsi in campo aperto, abilissimi nell’imboscata, ottimi conoscitori del terri-

torio e molto frugali: tutto il contrario delle truppe bianche, “palla al piede per un coman-

dante di colonna” . Per far fronte a questa sfida l’esercito italiano adattò progressivamente

451

la propria struttura, puntando a eliminarne difetti e punti deboli in base al particolare

scenario. Nel 1937, diversamente dall’anno precedente, all’arrivo delle grandi piogge erano

state create scorte un po’ ovunque e in quantità superiore al necessario per far fronte all’im-

452

praticabilità delle strade . La situazione nell’Amara e nello Scioa era peraltro pessima:

razzie e atti di brigantaggio ai danni della popolazione erano sempre meno casuali e aveva-

no sempre più un significato “politico”, come dimostrava la presenza costante dei due capi

448 Ministero dell’Africa Italiana, Specchio numerico delle perdite ribelli quali risultano dai telegrammi ope-

rativi pervenuti dall’A.O.I dal 6 maggio 1936-XIV alla data odierna, 10 giugno 1940, ASMAI, II, po-

siz.181/43, fascicolo 205.

449 Matteo Dominioni, Lo sfascio dell’Impero, Bari-Roma, Laterza, 2008, p. 271.

450 Guglielmo Ciro Nasi, La guerra in Libia, “Rivista Militare Italiana”, n. 1, gennaio 1927, p. 72.

451 Ibidem, p. 85.

452 Il ponte sul Guder, fra Ambò e Lekempti era stato travolto dalla piena, il fiume Birbir era inguadabile

dagli autocarri, ed erano completamente impraticabili due strade importanti: la Addis Abeba- Debra

Berhan nel tratto Scainò-Senfada e la pista Ghimbi-Iubdo-Dembidollo-Gambela.

Capitolo seCondo